Scopri di più

Attrezzature

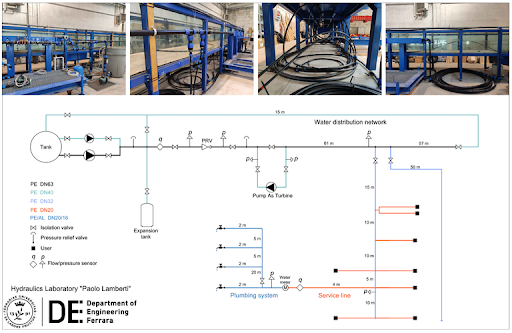

Il banco prova ubicato all’interno del Laboratorio di Idraulica “Paolo Lamberti” del Dipartimento di Ingegneria dell’Università di Ferrara è finalizzato allo studio dell’effetto dei transitori di pressione indotti dall’utenza sulle componenti delle reti di distribuzione idrica, come le linee principali, gli allacci idrici e gli impianti interni.

Nel dettaglio, il banco prova (schematizzato nell’immagine sottostante) riproduce in scala naturale una porzione di rete di distribuzione idrica reale a servizio di un’area residenziale. In questa porzione di rete, una condotta principale DN60 – con lunghezza di 100 m e terminante con una valvola di scarico della portata – alimenta alcune utenze domestiche. Alla condotta principale DN60 sono collegate due condotte DN32 in polietilene (ciascuna con lunghezza di circa 50 m), una delle quali alimenta nove allacci idrici. Questi ultimi sono costituiti da tubazioni DN20 in polietilene con lunghezza compresa tra 2 e 5 m. In particolare, uno di questi allacci idrici alimenta l’impianto interno di una utenza assunta come-caso studio e corrispondente a un’abitazione indipendente (villetta a schiera su due piani). L’impianto domestico è costituito da tubazioni DN20 e DN16 per una lunghezza complessiva di 40 m e include diversi dispositivi domestici, come ad esempio rubinetti a manopola, rubinetti miscelatori, docce e WC.

Il layout della porzione di rete reale sopra descritta è riprodotto nel nostro Laboratorio di Idraulica tramite un impianto idraulico alimentato da un serbatoio con una capacità di circa 1000 L, a valle del quale due pompe centrifughe permettono la circuitazione dell’acqua in pressione all’interno del sistema. Le due pompe possono lavorare individualmente oppure con configurazione in parallelo e le loro caratteristiche sono le seguenti:

-

Pompa P1: portata nominale di 1.25 L/s, pressione nominale di 47 m e potenza nominale di 1.85 kW (K55/50M fornita da Dab Pumps®)

-

Pompa P2: portata nominale di 4.72 L/s, pressione nominale di 46 m e potenza nominale di 4.00 kW (K55/200T fornita da Dab Pumps®)

La condotta principale è riprodotta attraverso una tubazione DN63 in polietilene di 100 m alimentata dal sistema di pompaggio. Lungo questa condotta sono installati diversi dispositivi:

-

Una cassa d’espansione, a protezione del sistema di pompaggio da fluttuazioni di pressione indotte da manovre sui dispositivi domestici;

-

Un misuratore di portata elettromagnetico, per misurare la portata che entra nel sistema;

-

Una valvola di riduzione della pressione (PRV), che permette la modulazione del carico di pressione con cui l’acqua è fornita al sistema.

La condotta principale DN63 in polietilene include anche un bypass, lungo il quale è installata una Pump as Turbine (PAT). L’attivazione di questo bypass permette di valutare e quantificare l’energia recuperabile in sistemi in pressione sotto diverse condizioni di carico di pressione e domanda idrica. La condotta principale DN63 termina poi con un tratto di condotta DN40 in polietilene (isolabile dal sistema tramite una valvola che ne permette lo scarico nel serbatoio di alimentazione della rete). L’apertura di questa valvola permette di simulare condizioni di portata non ordinarie legate, ad esempio, a operazioni di lavaggio della rete o prelievi antincendio e investigarne l’effetto.

Due tubazioni DN32 in polietilene di lunghezza 50 m ognuna e nove tubazioni DN20 di lunghezza 4 m sono usate per riprodurre, rispettivamente, le due linee secondarie e gli allacci idrici alimentati da una di queste linee.

Lungo l’allaccio a servizio dell’utenza considerata come caso studio sono inclusi un contatore meccanico e un misuratore di portata elettromagnetico al fine di monitorare la portata che defluisce lungo l’allaccio, mentre uno schema semplificato dell’impianto domestico dell’utenza è realizzato attraverso un sistema di tubazioni DN20/16 in PEX-AL-PEX e quattro punti di erogazione della portata a rappresentazione dei dispositivi domestici posti all’interno dei diversi piani dell’abitazione reale considerata (giardino anteriore, piano terra, piano primo e giardino posteriore). Questi dispositivi scaricano all’interno del serbatoio, chiudendo così il sistema idraulico.

Il monitoraggio della pressione può essere condotto in diversi punti del sistema idraulico: in tre sezioni della linea principale DN63, ovvero a valle del sistema di pompaggio, a valle della PRV e in prossimità del punto di stacco delle due linee secondarie DN32; in una sezione di una delle due linee DN32, ovvero in prossimità dell’allaccio a servizio dell’utenza; e a valle dell’allaccio a servizio dell’utenza, ovvero nei pressi del contatore meccanico. Il monitoraggio della portata può essere condotto con riferimento alla sezione a valle rispetto all’impianto di pompaggio e al punto di ingresso all’utenza.

L’acquisizione sincrona della pressione – attraverso cinque sensori di pressione installabili nelle diverse sezioni di misura predisposte – e della portata – attraverso i due misuratori di portata elettromagnetici – può essere condotta ad alta frequenza (101–103 Hz) attraverso una serie di moduli National Instruments®. L’acquisizione dei segnali è gestita con il software di programmazione LabVIEW®.

Temi di ricerca

ANALISI DELLA DOMANDA IDRICA A LIVELLO RESIDENZIALE

La ricerca mira a ricostruire la richiesta idrica di piccoli aggregati di utenza residenziale tramite un processo stocastico a cluster (ad es. del tipo "Neyman-Scott"). Lo studio riguarda anche la possibilità di ottenere la serie temporale della richiesta idrica di un gruppo di utenze medio-grande tramite un processo di aggregazione dell'informazione disponibile a livello residenziale. Per la validazione di questo approccio è stata condotta una campagna di misure a Castelfranco Emilia (Modena).

LA PREVISIONE DELLA DOMANDA IN TEMPO REALE

Questa ricerca mira ad identificare modelli matematici, metodologie e tecniche di monitoraggio che consentano la previsione in tempo reale della domanda idrica a livello di quartiere e/o distretto. Tale previsione, inserita in un contesto di gestione in tempo reale, permetterà l'identificazione delle decisioni ottimali affinché possano essere garantite, nel lasso di tempo considerato, gli opportuni valori di portata con le pressioni minime necessarie a garantire l'erogazione. La limitazione delle pressioni deriva dall'esigenza di limitare le perdite diffuse le quali, notoriamente, sono funzione della pressione.

CARATTERIZZAZIONE DEI CONSUMI IDRICI A LIVELLO DI MICRO-COMPONENTI DOMESTICHE

I consumi idrici sono storicamente stati analizzati sulla base dei dati derivanti dalle letture dei contatori dell’acqua, le quali vengono tipicamente condotte con frequenza mensile (o plurimestrale) e tramite sopralluoghi finalizzati alla fatturazione dei volumi consumati dall’utenza. Tuttavia, negli ultimi decenni si sono progressivamente diffusi i contatori “intelligenti” (o smart meter), dispositivi in grado di rilevare e memorizzare i dati di consumo idrico delle utenze in modo automatico e con un’elevata risoluzione di campionamento (fino a una lettura al secondo). A livello domestico, l’installazione di sistemi smart di monitoraggio dei consumi idrici permette non solo la quantificazione dei volumi di acqua complessivamente utilizzati dall’unità abitativa e la loro distribuzione temporale, ma anche la caratterizzazione dei consumi associati ai singoli dispositivi sanitari (doccia, WC, lavatrice, lavandino, ecc.). Da un lato, tale informazione permette ai gestori idrici lo sviluppo di strategie ad hoc per il risparmio idrico, come ad esempio tecniche e sistemi per il riuso domestico delle acque o campagne di sensibilizzazione alla tematica degli sprechi d’acqua. Dall’altro, la conoscenza dei consumi idrici a livello di singoli dispositivi sanitari permette all’utente di ricevere un feedback sul proprio comportamento in termini di utilizzo di acqua potabile e, di conseguenza, di rivedere la propria attitudine in un’ottica di salvaguardia della risorsa.

LA SIMULAZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE NEL CONTESTO DELLA GESTIONE IN TEMPO REALE

Questa ricerca è volta ad identificare formulazioni o modelli che consentano di valutare la portata nei tronchi ed il carico nei nodi (o, eventualmente, solo in punti e tratti significativi della rete) a fronte di scelte gestionali (accensione/spegnimento di pompe, apertura/chiusura di valvole, ecc.) avvalendosi dell'informazione di portata e carico monitorata o prevista in alcuni punti "chiave" delle rete di distribuzione. Tale modellistica (ad es. ANN, Fuzzy Logic, Regressione lineare, ecc.) dovrebbe sostituire la modellistica idraulica la quale, per sua natura, mal si adatta ad essere utilizzata in un contesto di gestione in tempo reale.

LA MODELLAZIONE DELLE ROTTURE NELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE

Questa ricerca è volta allo studio di diverse modellistiche per la rappresentazione della sequenza temporale degli arrivi delle rotture nelle reti rete acquedottistiche. Per la parametrizzazione e validazione di queste modellistiche è attualmente in corso la creazione di un data-base che raccolga un elevato numero di rotture storicamente osservate su diversi elementi, condotte, allacci, valvole etc. sulla rete di distribuzione idrica gestita da HERA Ferrara. La modellistica per la rappresentazione della sequenza temporale degli arrivi delle rotture sviluppata dovrebbe costituire il punto di partenza per la pianificazione degli interventi di riabilitazione delle reti.

LA GESTIONE DELLE PERDITE

I sistemi di distribuzione acquedottistica sono affetti, in maggiore o minore misura, da rotture che portano alla formazione di perdite idriche e conseguentemente ad una scarsa efficienza dei sistemi stessi. Per gli enti gestori è molto importante, da un lato, sviluppare politiche gestionali basate su periodiche ricerche che consentano la localizzazione e successiva eliminazione delle perdite al fine di ridurre i volumi di acqua persa e migliorare così l’efficienza del sistema. La frequenza con cui effettuare tali ricerche è funzione dei costi e dei benefici attesi. D’altra parte, l’attività di ricerca perdite consente l’individuazione e riparazione di una quota parte delle perdite presenti in rete ma non la loro completa eliminazione. Per questo motivo, al fine di contenere anche quelle perdite non individuabili mediante la loro ricerca, è importante per gli enti gestori attuare politiche di controllo del cielo piezometrico essendo le perdite funzione dalle pressioni in rete. Obbiettivo di questo studio è quindi lo sviluppo di una modellistica per la pianificazione degli interventi di ricerca perdite e controllo delle pressioni in rete che possa costituire un utile strumento per la gestione delle perdite idriche.

LA PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RIABILITAZIONE DELLE RETI ACQUEDOTTISTICHE

Le reti di distribuzione acquedottistica invecchiando perdono in affidabilità ed efficienza ed è quindi necessario provvedere ad un loro continuo mantenimento ed ammodernamento. Tuttavia, gli enti gestori hanno fondi limitati per fare questo ed inoltre questi fondi sono disponibili non in un singolo istante ma distribuiti sull’orizzonte temporale e suddivisi, ad esempio, anno per anno. Quindi è importante per le società che gestiscono le reti di distribuzione disporre di strumenti di supporto decisionale per pianificare gli interventi di ammodernamento della rete e che definiscano quando, dove e come intervenire al fine di massimizzare l’affidabilità della rete e minimizzare i costi rispettando il vincolo rappresentato dai fondi disponili periodo per periodo.

Sulla base di queste considerazioni è in fase di studio un procedura per la ricerca della sequenza ottimale degli interventi di manutenzione da attuarsi su di un prefissato orizzonte temporale al fine di minimizzare i costi e massimizzare l’affidabilità idraulica del sistema nel rispetto del vincolo rappresentato dai fondi disponibili.

MOTO VARIO NELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA

Un’ulteriore tematica di ricerca di cui il gruppo si occupa riguarda l’instaurarsi di transitori di pressione nelle reti idriche, ovvero di fenomeni di fluttuazione della pressione (anche detti colpi d’ariete) che sono potenzialmente dannosi per i sistemi in pressione. In maggior dettaglio, il gruppo si occupa di monitoraggio e analisi del comportamento in moto vario delle reti di distribuzione idrica con particolare riferimento a condizioni di funzionamento ordinario. Un particolare aspetto investigato riguarda i transitori negli impianti idrici domestici e nelle linee di collegamento alla rete di distribuzione principale (i.e., gli allacci idrici), anche detti sistemi minori. Si è posta l’attenzione sul comportamento dinamico di tali sistemi in quanto sottoposti a transitori sia indotti dall’attività dell’utenza sia da manovre effettuate in rete, anche tenendo conto che l'esperienza sul campo ha evidenziato che gli allacci idrici risultano essere tra gli elementi più frequentemente soggetti a rotture. L’attività di analisi dell’impatto dei transitori di pressione sulle reti reali è portata avanti sia attraverso monitoraggi in campo e prove di laboratorio ma anche tramite l’applicazione di approcci basati sulla modellazione numerica dei fenomeni di moto vario. Questo filone di ricerca vede la collaborazione del WSG con il gruppo di ricerca di Idraulica dell’Università degli Studi di Perugia.

ATTIVITÁ DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO E CONSULENZA PER I GESTORI IDRICI

Il WSG conduce anche attività di trasferimento tecnologico e consulenza per diversi gestori idrici italiani al fine di supportarli nell’analisi delle reti di distribuzione idrica, nella modellazione del funzionamento idraulico dei sistemi e del loro comportamento in termini di qualità dell’acqua e nell’identificazione di strategie operative finalizzate ad una gestione efficiente e sostenibile dei sistemi idrici urbani. Fin dai primi Anni Duemila, il gruppo ha portato avanti molteplici progetti in collaborazione con numerosi gestori che si occupano di distruzione idrica nel Nord-Est Italia, come AcegasApsAmga, Acquevenete, AIMAG, BIM Gestione Servizi Pubblici, HERA, CADF, Metropolitana Milanese e Tea Acque.